初期症状はほとんど無い!子宮頸がんの検査法とその治療法とは?

三上 幹男 先生

東海大学医学部付属病院

子宮頸がんの症状:初期症状はほとんどない。不正出血があればすぐに婦人科へ

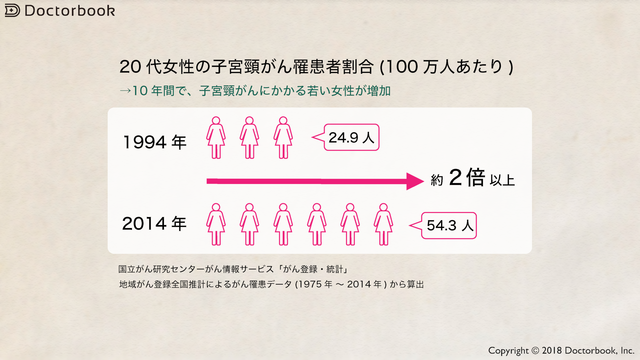

若い女性、特に40歳以下での罹患率が増加しています。一番多い症状は、性交時の出血や不正出血で、この時点で婦人科を受診すれば、症状が進行する前に治療を開始できます。

ある程度進行した子宮頸がんでは、骨盤痛など様々な症状が出てきますが、症状が無くても定期的な検診を受けることで、早期のうちに発見することができます。

子宮頸がんの検査法:まずは細胞を採取してがんの有無を判断、その後にがんの進行ステージを診断

子宮頸がんの検査では、細胞診という方法を行います。子宮頸部を綿棒のようなもので擦り、細胞を採取して、それを顕微鏡で観察してがん細胞があるかどうかを確かめる、という検査です。

また、一般的にはこれに続いて、コルポスコープという機械で子宮頸部を拡大して観察します。これによって、肉眼では見ることのできない所見を見つけることができます。

最終的には、採取した細胞を病理的に診断して、がんかどうかを判断します。

がんと診断された場合は、まず触診を行い、がんがどの程度広がっているのかを診察します。

ここで、子宮頸部に限局しているのか、それとも子宮の周囲の組織にまでがんが浸潤しているのか、また腟まで浸潤しているのか、などを確認します。また、MRIを撮影して実際の腫瘍の大きさやリンパ節の腫脹がないかを確認し、さらにCTスキャンによって、がんの転移がないかを診断します。

これらの結果を総合的に判断して、どの程度進行している子宮頸がんなのかを診断します。

がんの進行ステージ別の治療法:ステージによって治療方針は大きく異なる。早期の小さい腫瘍であれば低侵襲で手術可能!

Ⅰ期の子宮頸がんは、子宮頸部にがんが限局しているケースで、この場合は手術を行うのが一般的ですが、放射線療法と化学療法を同時に行う、同時化学放射線療法という治療を行うこともあります。

どの治療法を選ぶかは、腫瘍の大きさ・患者の年齢などを総合的に考慮する必要があります。例えば、放射線療法では卵巣機能を廃絶させるという副作用があります。

特に若年の患者にこれを選択する場合は、その後の妊娠計画などを含めてよく相談しなければなりません。

子宮頸部に限局しているⅠ期の子宮頸がんで、2cmよりも小さい腫瘍であれば、子宮頸部のみを摘出することで、その後の妊孕性(妊娠の可能性)を確保することができると言われています。

また、このような小さい腫瘍であれば、侵襲の低い腹腔鏡を用いた手術でも、良い予後を期待できる可能性があります。

Ⅱ期の子宮頸がんは、子宮頸部に限局せず、腟や側方の組織にがんが浸潤しているケースです。

日本では広汎子宮全摘術の発展が欧米とは異なっており、腫瘍のみの摘出術の方が根治性が優れているとして、こちらを選択することがあります。この際、術前に化学療法を行って腫瘍をある程度小さくした上で手術を行う方針をとることもあります。

Ⅲ期の子宮頸がんは、骨の近くまで浸潤している、あるいは腟下方まで浸潤しているケースです。この場合は、手術は適用されず、同時化学放射線療法を行います。

さらに進行したⅣ B期は、子宮頸部の周囲だけではなく、遠い臓器に転移していることを指します。この場合は、全身の化学療法を行います。