病理医の仕事 ~がんを見極めるプロフェッショナル

病理医とは?

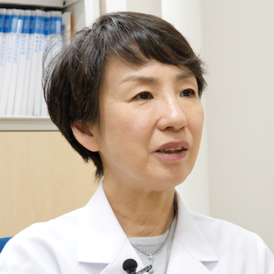

病理医は、病気の部分から患者さんの細胞や組織を採って、まず目で見て、顕微鏡で見て、どういう性質のものかを決めていく仕事です。

その判断の基準になるのが、まずは「形」。形を見て分類していくのが基本ですが、最近では遺伝子や分子を探索するのも我々病理医の仕事になってきました。

私たちの判断で治療の選択が変わっていきますので、非常に大事な役割を担っていると認識しています。

がんの病理診断とは?

がんの病理診断でまず行うのは、「がんかどうか」の判断です。

そして、「悪性=がん」とわかったら、今度は、どういうタイプのがんなのかを調べていきます。

たとえば、肺がんの場合は、「小細胞肺がんか、非小細胞肺がんか」を見極め、非小細胞肺がんであれば、「扁平上皮がんか、腺がんか、大細胞がんか」と分けていきます。その上で、「EGFR」「ALK」「ROS1」といった遺伝子を調べて分子標的薬が使えるかを判定したり、免疫染色という検査を行って免疫チェックポイント阻害剤が使えるかを判定したりするという流れです。

ですから、一人の患者さんの一個の検体に対して、多ければ7種類くらいの手技を用いて検査を行います。

手術と同時に病理診断を行うことも

このような手順を踏んで手術に臨む前に診断をつけておくことが望ましいのですが、ときには腫瘍にアプローチできず、事前に病理診断を行えないことがあります。

それでも臨床的にがんが疑われる場合には放置するわけにはいきませんので、手術に入り、手術中に腫瘍の一部を採って、10~20分という短時間で病理診断を行います。これを、「術中迅速病理診断」と言います。

そして、その結果をもとに、「葉切除をしましょう」「区域切除をしましょう」「切除の対象にはならない」など、その場で外科医が判断を下すのです。

ただし、通常の病理診断では、タンパクを見たり、遺伝子を見たりすることもできますが、術中迅速病理診断の場合、「HE染色」という最も一般的な標本一枚で診断を行います。しかも、術中迅速病理診断では、通常は一両日かけて行う標本作製のステップを10分程度で行わなければいけません。

どうしても不完全になりがちな標本を見て診断するので、通常の病理診断よりも少し精度は落ちます。ですから、できる限り、手術の前に生検を行い、診断をつけておくことが望ましいのです。

病理医がいない病院では?

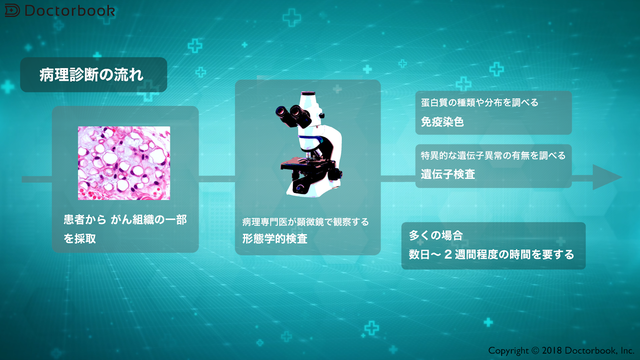

いま、病理医が勤務している病院の半数が「一人病理医」、つまり、病理医が一人しかいません。もちろん、病理医が一人もいない病院もたくさんあります。

病理医がいない病院では、病理診断は、非常勤医師や検査会社への外注で対応しています。

では、術中迅速病理診断はと言えば、以前はその場でなければできませんでしたが、現在は、遠隔診断が可能です。外科医が採った細胞や組織から標本をつくるところまでは病院内で行い、それをデジタル画像にして大学病院や検査センターに送り、遠隔で診断するのです。

常勤の病理医がいない施設でも、そうしたシステムが整備されていれば、迅速病理診断を受けることができます。

治療を支える裏方

私たち病理医は、多くの患者さんの病理診断を担当しています。

私がいる奈良県立医科大学附属病院では、年間2万2千人の患者様とお目にかかっていることになるのですが、おそらく患者さまはまったくご存知ないでしょう。

たとえば胃の内視鏡検査に付随して生検をされて、「あなたは胃炎でした」「胃がんでした」と言われたとき、患者さんは、内視鏡検査を担当した医師の言葉として受け止めると思います。でも、その判断を下しているのは、じつは病理医なのです。

病理医診断という診療科を担っている医師の集団がいて、裏方で、がん診療をはじめ、いろいろな診療を支えているということを知っていただければと思います。

そして、優秀な病理医がいることも、病院のクオリティを左右する条件のひとつであることを覚えておいていただければありがたいです。