進化する肺がんの薬物療法

里内 美弥子 先生

兵庫県立がんセンター

肺がんが疑われたら?

肺がんは、たまたまCTやレントゲンを撮って見つかったなど、症状がない状態で見つかるケースが多いです。

一方、症状がきっかけになる場合で多いのは、咳や痰、胸が痛い、声が枯れるといった胸の症状です。

肺がんが疑われたら、まず、胸部や腹部のCT、PET-CT、頭部のMRI検査を行います。

その上で、「気管支鏡」(気管支に挿入する内視鏡)または「CTガイド下生検」(CT画像で確認しながら皮膚の表面から針を刺して組織の一部を採取すること)、「外科的生検」(外科的にメスで組織の一部を採取すること)で組織の一部を採って確定診断をするという流れになります。

肺がんのステージと治療法

肺がんのステージは、Ⅰ期からⅣ期の4段階に分かれます。

一般的に、ステージⅠ、ステージⅡは、手術が主体です。

がんの広がり具合いなどによっては、手術の後に再発予防のための化学療法(抗がん剤治療)を行うこともあります。

ステージⅢで、手術では切除が難しく、広がっているがんをすべて囲むように放射線があてられる場合は、根治をめざして放射線治療と化学療法を行います。

ステージⅣで、転移がある、胸に水がたまっているような場合は、化学療法が基本になります。

ただし、化学療法で治しきることは難しく、リスクもあるため、患者さんのコンディションや希望によっては、症状のみを抑えて積極的な治療は行わない、つまり緩和治療のみというのも一つの選択肢です。

肺がんの薬物療法

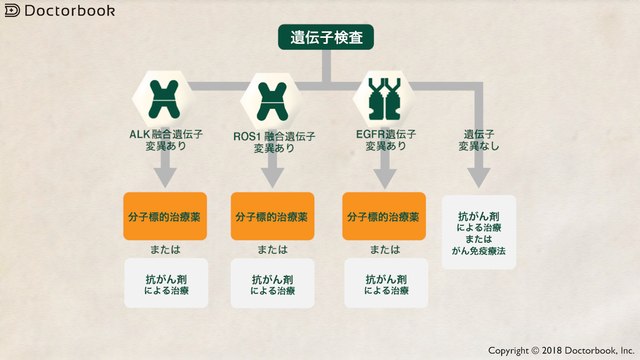

肺がんの薬物治療では、「分子標的薬が使える遺伝子異常がないか」「免疫治療が非常に効きやすいか」を事前に検査することがガイドラインで推奨されています。

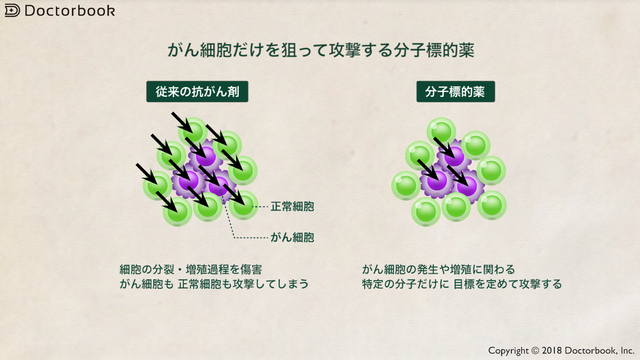

まず、特定の遺伝子の異常が、がんの増殖や転移に大きくかかわっている場合、その遺伝子異常を抑える「分子標的薬」がよく効きます。

そのため、現在は、「EGFR」「ALK」「ROS1」という3つの遺伝子に変異がないかどうかを調べる検査を行っています。

免疫治療に関しては、数年前から「免疫チェックポイント阻害剤」が登場しました。

最初に承認された「ニボルマブ(製品名:オプジーボ)」は再発した非小細胞肺がんなどが対象のため、初回の治療時に検査をする必要はありませんでしたが、「ペムブロリズマブ(製品名:キイトルーダ)」という薬は、効きやすい人を見極めて使えば、初回治療で使うと成績がよいことがわかりました。

そのため、最初の治療時に、遺伝子検査とともに、免疫治療が効きやすいかどうかも調べるようになっています。

一昔前とは大きく変わった、抗がん剤の副作用

従来の抗がん剤治療は、副作用で苦しむイメージが根強くあるのではないでしょうか。

最近のドラマでも、抗がん剤治療中の患者さんが吐いているような映像が流れました。

でも、抗がん剤による吐き気を止める薬は、とても良くなっています。

20年ほど前から、抗がん剤の吐き気を抑える薬が出てきて、年々進化し、種類も増えたため、吐き気という副作用は随分抑えられるようになりました。

以前は、化学療法(抗がん剤治療)は長く入院して行っていましたが、今は、外来で行うことが増えています。

ほとんどの方が、普通に生活をしながら通院で行っているのです。

それは、以前に比べて副作用のマネジメントができるようになったからこそです。

がんが見つかっても、仕事は辞めないで

がんと診断されると、治療のために前もって仕事を辞めてしまう方もいますが、仕事を続けながらの治療も可能です。

逆に一旦辞めてしまうと復職が難しくなるので、できるだけ仕事は辞めずに続けていただきたいと思います。

また、分子標的治療薬も免疫チェックポイント阻害剤も、一旦はよく効いても、いずれ耐性ができ、効かなくなり悪くなるときがくるのですが、なかには、治療をやめた後も3年4年と効いている人が、一部ですが、出てきています。

長く効く人を増やすための研究も行われていますし、薬の開発スピードもとても速くなっています。

患者さんからよく「寿命はどれくらいですか?」と聞かれますが、正直なところ、わかりません。

治療の選択肢が増え、末期と言われるがんであってもなにが起こるかわからないようになっているということはぜひ知っておいてください。